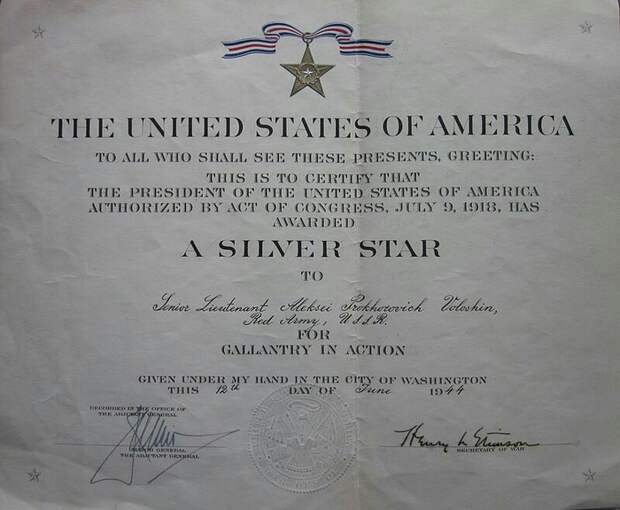

Алексей Прохорович Волошин – человек уникальный. Он был одним из четверых советских офицеров, кто во время Великой Отечественной войны, в горячем 1944 году, уже будучи Героем Советского Союза, получил и высшую воинскую награду США – Серебряную Звезду.

– Алексей Прохорович, где вас застало известие о начале войны?

– В Молдавии. Я к тому времени окончил третий курс механического факультета Одесского института водного транспорта и с приятелями поехал на виноградные плантации подзаработать. И вот в 12 часов 22 июня мы услышали по радио сообщение Молотова о начале войны. Это было как в страшном сне…

Мы вернулись в Одессу. Информации о положении на фронтах было очень мало. И когда 3 июля Сталин по радио произнес: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я…», мы поняли, что дело худо. И сразу же решили идти в военкомат.

Узнав, что мы студенты механического факультета, военком нас определил в Одесское артиллерийское училище. А через полгода мы уже лейтенантами поехали на фронт.

– Вы помните свой первый выстрел по противнику?

– У нас был приказ: стрелять только по большому скоплению живой силы или по танкам. Или если будет прорыв. Я все ждал – ну когда же!

И вот со своего наблюдательного пункта увидел много немцев возле какой-то станицы на западном берегу Дона. И мне разрешили выпустить два снаряда. Бить надо было только на поражение. Снаряды мы очень экономили. В день получали всего по две штуки.

Вижу – попал. Прошу: «Дайте еще снарядов!» Не дали. Не положено.

– Алексей Прохорович, а к званию Героя Советского Союза за что вас представили?

– За танки. В сентябре 1943 года в ночном бою за Чернигов я их пять штук уничтожил. За это и представили. А потом, буквально через неделю, был еще один бой. Там я подбил уже одиннадцать танков. За это командир представил меня ко второй Золотой Звезде.

Правда, первую Звезду мне вручили только через несколько месяцев, в апреле 44-го. А вторую я так и не получил. Представление, наверное, где-то затерялось в армейских канцеляриях. Зато вместо нее меня наградили американской Серебряной Звездой.

Дело было так. В 1944 году президент США Рузвельт подписал указ, согласно которому награждал четырех советских младших офицеров-сухопутчиков высшей воинской наградой своей страны. Причем это должны были быть только те, кого ранее наградили высшей советской наградой. В октябре 44-го нас пригласили в Кремль, где представитель американского президента Гопкинс и вручил Серебряную Звезду.

– А что она из себя представляет?

– По форме Серебряная Звезда очень похожа на нашу Золотую. Примерно такого же размера, только прикреплена она к вертикальной красно-бело-синей ленточке. Помните фильм «В осаде» со Стивеном Сигалом в главной роли? Вот там такую же звездочку показывают крупным планом, во время вручения ее герою Сигала. Он как бы спас мир от ядерных террористов. Моя заслуга скромнее. Я всего лишь «укротил» двух «тигров» и девять средних фашистских танков…

– Алексей Прохорович, давайте вернемся к фронтовым будням. Что на войне было для вас самым трудным?

– Прятаться… В Сталинграде «юнкерсы» летали над нами на высоте всего метров двести. Искали нашу артиллерию и огневые точки. И бросали гранаты, мины, небольшие бомбочки. А ты все это видишь, ищешь для себя какое-нибудь углубление, и стараешься продавить грудью асфальт, чтобы спрятаться. Думаешь, что в маленькой ямке тебе удастся укрыться.

Уже после войны, когда я сам летал на самолете, с высоты двести метров видел колодец, на нем ведро стоит и кружка. А мы пушки маскировали хворостом, бурьяном и думали, что их никто не заметит.

– Я понимаю, на войне вообще мало приятного. Но о чем бы вы хотели, да не можете забыть?

– Как ходил в штыковую атаку.

На момент формирования наша 10-я дивизия НКВД имела пять полков. В каждом – около двух тысяч солдат. Через месяц непрерывных боев в полках насчитывалось по двадцать-тридцать человек. Остальные остались в Сталинграде. Навечно…

В 271-м полку я был командиром батареи. В районе Ельшанки – раньше это была южная окраина Сталинграда, сейчас почти центр – немцы прорвали линию фронта. И я как раз там находился вместе со своей батареей. Начальник штаба капитан Золотев приказал выбить немецких автоматчиков с этого участка.

У меня в батарее осталось шестнадцать человек. Поднимаю их в атаку. Примкнули штыки и: «За Родину! За Сталина! Бей фашистов!» Мат-перемат, все кричат, друг друга подбадривают, чтобы не так было страшно.

Немцы уже расположились в окопах и готовились к следующему броску. Все с автоматами, с винтовками и штыками-тесаками. А у нас в руках винтовки Мосина. Эта винтовка с примкнутым штыком раза в полтора выше человеческого роста. Я специально на этом заостряю ваше внимание, потом поймете почему.

Ворвались мы на позицию к фашистам. Они бежать. Мы за ними. Несколько раз я штыком кого-то проткнул. Помните, как у Толстого в «Хождении по мукам»: «Я колю, а он мягкий»?! Вот то же самое и я почувствовал. Очень неприятное ощущение.

Пробежали мы метров двести-триста. Смотрю, а немцев-то уже и нет.

Атака закончилась. Я своим артиллеристам кричу: «Назад! Всем к пушкам!» А они разгоряченные, глаза горят. Готовы дальше наступать. А не на кого.

По пути подобрали своих раненых и убитых. Восемь человек мы тогда потеряли. Из шестнадцати.

Вернулись. Золотов нас похвалил. Пригласил меня на обед. А я никак не могу в себя прийти, успокоиться. Страшное перевозбуждение, трясет всего. У Золотова был бочонок водки. Он мне говорит: «Возьми кружку, черпани». Взял я алюминиевую кружку, выпил, и тут меня рвать начало. Принес старшина обед, а меня при виде еды опять рвет. И так целый день.

Позже я все прикидывал: как же так, у немцев автоматы, они сидят в окопах, их больше – и они побежали!? Потом смекнул, что фашисты, увидев нас с этими длиннющими винтовками со штыками, бегущих с дикими криками, наверное, подумали, будто на них нападают какие-то аборигены с пиками. Варвары.

– Алексей Прохорович, а можно говорить о везении на войне, о счастливом стечении обстоятельств?

– Сплошь и рядом. Расскажу только один случай.

Дело в Сталинграде было. В разбитом доме я нашел, как сейчас помню, 10-й том медицинской энциклопедии. Во время затишья прилег на землю, поставил книгу на живот и начал ее листать. И вдруг налет. А на самолеты мы уже перестали обращать внимание. Свыклись. Мы реагировали только тогда, когда каким-то седьмым чувством ощущали, что бомба летит на тебя. И тут я проморгал бомбу. Наверное, зачитался. Она рядом ухнула и осколками в клочья разорвала всю эту энциклопедию. Если бы не книга, то мне бы живот разворотило. Один осколок, правда, ногу мне все-таки перебил. Потерял я сознание. Прихожу в себя, вижу, мне ногу своей косынкой перевязывает какая-то совсем молоденькая девочка, лет двенадцати. А вокруг стоят женщины и платками меня обмахивают. Видят, что я глаза открыл, говорят: «Все, слава Богу, пришел в себя лейтенантик…»

Мои солдаты и ординарец командира полка перетащили меня к командному пункту дивизии. Почти километр несли. Вечером меня отправили на другой берег Волги. А на следующий день Чуйков принял командование 62-й армией, в которую входила наша дивизия, и приказал никого не переправлять на левый берег. Вышел известный приказ «Ни шагу назад». Раненым давали по стакану водки и приказывали обозначать передовые позиции. Некоторые из них не могли даже винтовку поднять. Заживо сгнивали на поле боя.

Стали меня готовить к операции. Лежу я на соломе, врач спрашивает:

– Когда ранили?

– Вчера, – отвечаю.

– У нас приказ: если сутки прошли, то ампутация. Гангрена может быть. Умрешь.

А у меня пистолет на боку. Я руку положил на кобуру и говорю:

– Если ногу отрежете – застрелюсь…

И тогда хирург решил рискнуть. Только сразу предупредил, что никакого наркоза не будет. Надо терпеть. Дали чего-то выпить, может, водки. И все.

Врач говорит:

– Ты мне только что-нибудь рассказывай, чтобы я слышал, что ты сознание не потерял.

И начал я ему читать начало десятой главы «Евгения Онегина». Читаю, читаю и вдруг – резкая боль, аж сердце сжалось. В глазах потемнело, и я куда-то провалился.

Не знаю, через какое время пришел в себя. Осмотрелся. Лежу уже не на соломе, а на простыне. Ощупал себе бок – нет кобуры с пистолетом. У меня все внутри оборвалось. Спрашиваю у соседа:

– Браток, скажи, пожалуйста, у меня обе ноги на месте?

– Обе.

Я приподнялся на локтях. Вижу, лежу я безо всего, в одной только коротенькой рубашечке. Обе ноги на месте. Правая забинтована. У меня от сердца отлегло.

Перевязку мне делали так. С одной стороны в рану вставляли бинт, с другой его вынимали -рана же сквозная была – и как двуручной пилой начинали чистить. Вверх-вниз, вверх-вниз. Боль адская. В глазах темнеет, сердце опять сжимается, и теряешь сознание. Но чистить нужно было обязательно, чтобы не было гангрены. Гноя очень много скапливалось.

Через недельку, когда дело пошло на поправку, отправили меня в тыл. Погрузили нас в телячьи вагоны, и поехали мы в Саратов.

Двигались очень медленно. Иногда по километру в час. Все время над нами кружили немецкие самолеты и, не обращая никакого внимания на красные кресты на крышах вагонов, обстреливали из пулеметов, бомбили.

Я ехал на втором «этаже» возле маленького окошечка. Мой сосед попросил поменяться с ним местами:

– Слушай, – говорит, – я задыхаюсь. Дай немножко полежу на твоем месте.

– А перелезть через меня сможешь? – спрашиваю.

Он кивнул, с трудом перебрался, и лег возле самого окошка.

– Хорошо-то как! – говорит.

И тут очередной налет. Снова засвистели пули и осколки. И вдруг слышу: мой сосед, которому я место уступил, как вскрикнет, выгнулся неестественно и затих. Готов. Наповал. Судьба…

– Говорят, на войне трагическое и комическое ходят рядом. Было над чем посмеяться?

– Переправлялись мы через Дон в районе Калача. Переплыть надо было метров 300-350. Начальник штаба приказал нам ломать тын, плетени из лозы, укладывать на них свое обмундирование и плыть. Сверху по нам били пулеметы, минометы. То и дело то справа, то слева раздавались крики, и ребята шли на дно. А ты плывешь. И только когда совсем рядом пули свистят – ныряешь. Ушел я под воду в очередной раз. Смотрю, а у меня ноги и самый низ живота как-то неестественно раздулись. Ну, думаю, все. Конец. Изрешетило, думаю, очередями.

И только потом до меня дошло, что это вода наполнила кальсоны, которые были на щиколотках завязаны, и ей просто некуда было деваться. После всегда с улыбкой вспоминал свой подводный страх…

– О чем вы вспоминали на войне? Во время затишья, в промежутках между боями.

– В основном о детстве, юности. О том, как пас в колхозе коров, телят, жеребят. Когда после ранения тащились семь суток до Саратова, я вспоминал о своем деревенском роднике. Думал, промыть бы той водой мою рану – она сразу бы зажила.

Вспоминал свою одесскую подругу, которая мне говорила, что я целоваться не умею. «Почему это я не умею?» – спрашиваю. «А кто же в щечку-то целует?!» А мы были комсомольцами, нам это было не надо. Для нас главным была учеба…

Вспоминал, как мама первый раз пекла хлеб. Это было в 34-м году. До этого хлеба у нас не было. А мука была плохо размолотой, и буханки расползались. Получались коржи. Мама вытащила этот хлеб из печи, – а нас семь детей, – в руках его подержала, поцеловала и разломила на несколько частей. «Каждый, – говорит, – обязательно попробуйте». Голод был страшный. Я только в четырнадцать лет первый раз хлеб покушал…

– А о чем мечтали?

– Вернуться в Одессу, закончить институт. Стать помощником капитана дальнего плавания, а потом и капитаном. Мечтал встретить красивую девушку.

Когда в 43–44-м годах начали наступление, было уже другое настроение, не так тяжело на душе. И мечтали уже о чем-то другом. Возвышенном. Самый ад был в Сталинграде. Там я мечтал грудью продавить асфальт, чтобы спрятаться от бомб.

– Домой с фронта писали?

– Родители мои почти сразу попали под оккупацию на Украине. Куда им напишешь?!

Только в конце 42-го года мне удалось разыскать свою родную сестру. Она была в Ташкенте медсестрой в госпитале. Ей начал писать.

Переписывался с товарищами, с которыми лежал в госпитале. Нельзя же было писать о дислокации, поэтому приходилось хитрить: «В деревне Черчик услышал хорошую песню. Выучил ее. Может, ты ее тоже знаешь?» Это для того, чтобы товарищ знал, где я нахожусь.

У меня был специальный блокнот для донесений – «Книжка командира батареи». Так я в него записывал песни, а после делал приписку: «Услышал в деревне такой-то…» Таким образом я отмечал маршрут нашего следования. На память. До сих пор этот блокнот храню.

– От многих ветеранов неоднократно приходилось слышать такую фразу: «Этому человеку я обязан жизнью». У вас такой человек есть?

– Да. Это мой ординарец Володя Тимошенко. Сибиряк. На два года моложе меня, а уже был женат, и дома у него росли две дочки. Настоящий герой…

Дело было на плацдарме за Днепром. На нашу линию обороны прорвались танки. Раздавили наблюдательный пункт вместе с командиром полка. Он погиб. В тот район срочно перебросили мою батарею. Мы сразу вступили в бой. Один из танков прорвался, и пошел прямиком на пушку, рядом с которой я находился. И тогда Володя оттолкнул меня в сторону, я упал, и он прикрыл меня своим телом. А танк раздавил пушку и четверых моих бойцов, которые были рядом.

И второй такой случай был. На Курской дуге. Две мои пушки стояли чуть впереди, две – сзади. Немецкий танк из засады подбил мои передние пушки. Я увидел, как разлетаются в разные стороны руки-ноги моих артиллеристов, и бросился туда. Только потом сообразил: а чем бы я им помог?! А танк продолжал стрелять. И тут кто-то мне подножку подставил. Я со всего маху падаю на землю, а меня своим телом прикрывает мой ординарец.

– Алексей Прохорович, где вы встретили Победу?

– В 1944 году, когда был пятый раз ранен, я попал в Москву. В госпиталь. Подлечился. После этого героев-артиллеристов пригласил к себе на прием маршал Воронов и тем, у кого уже было высшее образование, предложил поступить в Артиллерийскую академию. Для меня это было как сон.

Начал учиться. 9 мая 1945 года я пошел куда-то в гости. И там услышал сообщение о победе. Вечером мы вышли на улицу Горького. Возле Центрального телеграфа меня окружила толпа девушек. Все кричат: «Смотрите, Герой!», хватают за руки. Как какого-то киноартиста. Еле от них вырвался. Мне один приятель говорит: «Смотри, оторвут тебе Звезду». Я тогда ее снял, завернул в платочек и в карман гимнастерки положил.

– Американскую Звезду вы тоже носили?

– Сразу после войны не особо. Только на парады да на праздники. Вообще с этой Серебряной Звездой связано несколько малоприятных эпизодов.

Как-то один генерал из наших, из артиллеристов, у меня спросил:

– А ты не шпион случайно, что тебе американцы Звезду дали?!

Такой вопрос в те времена дорого мог стоить…

В начале 1960-х, после Карибского кризиса, я поехал на курсы в Ленинград. На какой-то праздник надел американскую Звезду. И один офицер, тоже Герой Советского Союза, меня «пристыдил»:

– Зачем ты ее носишь? Это же наши враги номер один!..

Американцы на каком-то торжественном мероприятии увидели меня со своей Звездой и после этого стали приглашать к себе в посольство. И сразу же какой-то «доброжелатель» накатал на меня донос в КГБ. Пришлось ходить, объяснять, что к чему.

Один генерал из КГБ мне тогда сказал:

– Запомните на всю оставшуюся жизнь, что человеческой натуре свойственна такая черта, как зависть. Зачем вы носите американскую Звезду? И так многие завидуют, что вы Герой Советского Союза. Многие считают, что на войне совершили не меньшие подвиги, чем вы. А вам просто повезло.

И я тогда вспомнил, что еще на фронте командиры других батарей нашей дивизии говорили, будто мне в том бою повезло, потому что именно на меня пошли танки. Мол, пойди они на них, они бы их тоже подбили и тоже стали бы Героями.

© журнал "Братишка", выпуск 5 от 2003 года.

В настоящее время Герою Советского Союза полковнику запаса Алексею Прохоровичу Волошину 98 лет. Проживает в г.Москва.

Супруги Алексей и Нинель Волошины.

Свежие комментарии